普通科子どもコース3年 社会人活用事業

講演会(「こどもパートナー」認証講座)

6月24日、7月15日の2回に分けて、中国学園大学の中田周作先生をお招きし、「こどもパートナー」認証講座を受講しました。

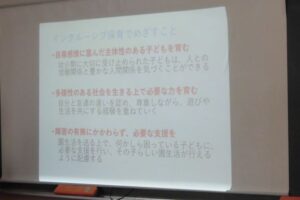

1回目は「教育支援者」について学びました。まず現代の家族と子どもを取りまく環境について教えていただきました。次に「教育支援者」としてパーティ行事や野外活動など、子どもが参加する行

事をサポートする際の視点について学びました。 さまざまな行事写真を題材に、「その場面で気をつけ ることは何か」について考える演習形式で、乳児・ 幼児・小学生など、年齢ごとに異なる安全への配慮や、 行事の準備や運営で気をつけるべきことが数多くある ことに気づかされました。

事をサポートする際の視点について学びました。 さまざまな行事写真を題材に、「その場面で気をつけ ることは何か」について考える演習形式で、乳児・ 幼児・小学生など、年齢ごとに異なる安全への配慮や、 行事の準備や運営で気をつけるべきことが数多くある ことに気づかされました。

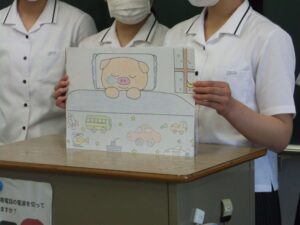

2回 目は「PlayMais(プレイマイス)」というドイツ製のソフトブロックを用いて創作を行いました。プレイマイスはコーンから作られており、もし子どもが口に入れても害のないということです。カラフルで(色素も無害)、水でぬらすと互いにくっつく性質があり、子どもでも安全に作品を作ることができます。

目は「PlayMais(プレイマイス)」というドイツ製のソフトブロックを用いて創作を行いました。プレイマイスはコーンから作られており、もし子どもが口に入れても害のないということです。カラフルで(色素も無害)、水でぬらすと互いにくっつく性質があり、子どもでも安全に作品を作ることができます。

同じテーマでも、人によって作るものは 実にさまざまで、想像力は幅が広いことを 感じさせられました。