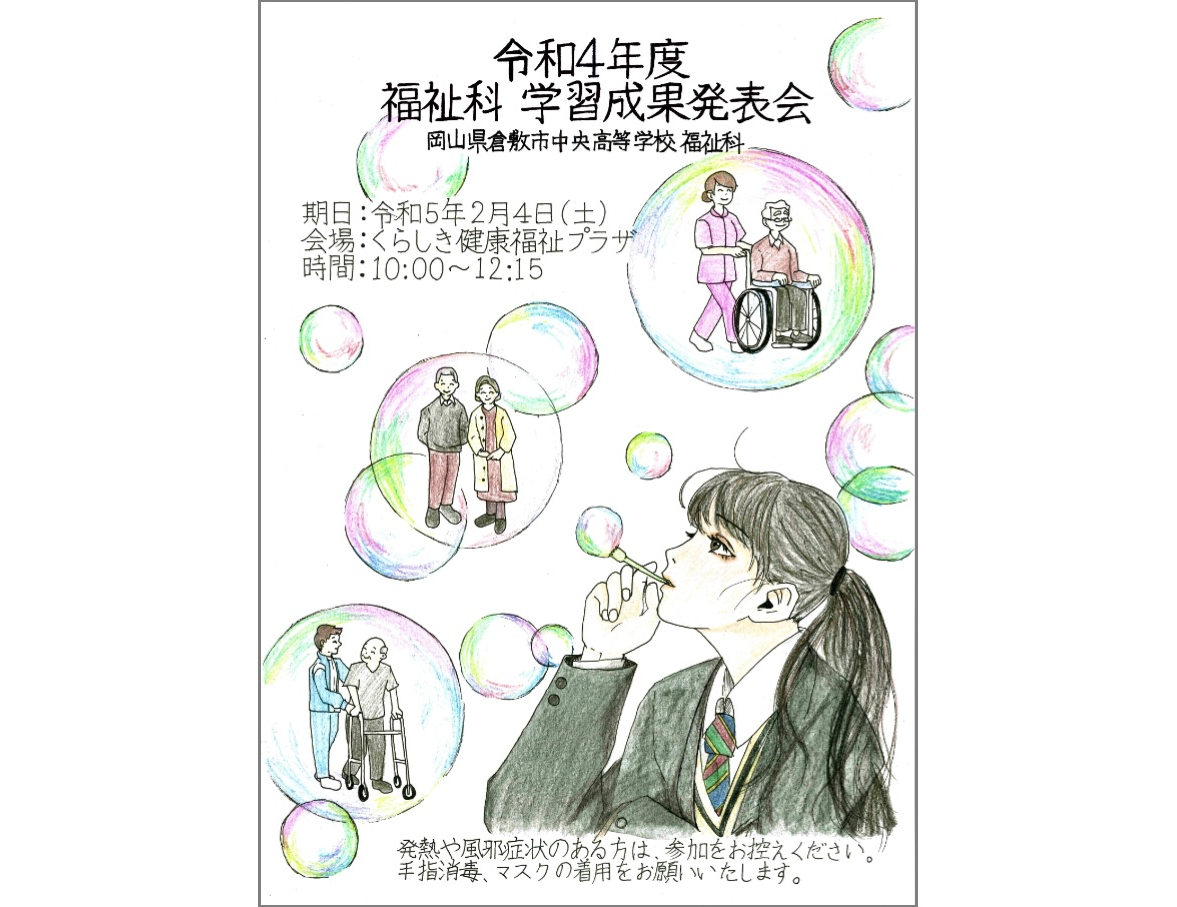

◆◇◆◇福祉科学習成果発表会 ご案内 ◇◆◇◆

日 時:令和5年2月4日(土) 10:00開会(9:40受付開始)

場 所:くらしき健康福祉プラザ 5階大ホール

対 象:中学校関係者(教員、生徒、保護者)

申 込:別紙「参観申込書」に必要事項を記入しFAXでお申し込みください。

締 切:令和5年1月31日(火)

↑開催案内・参加申込書はこちらからご覧ください↑

↑開催案内・参加申込書はこちらからご覧ください↑

日 時:令和5年2月4日(土) 10:00開会(9:40受付開始)

場 所:くらしき健康福祉プラザ 5階大ホール

対 象:中学校関係者(教員、生徒、保護者)

申 込:別紙「参観申込書」に必要事項を記入しFAXでお申し込みください。

締 切:令和5年1月31日(火)

↑開催案内・参加申込書はこちらからご覧ください↑

↑開催案内・参加申込書はこちらからご覧ください↑

期日:令和5年1月12日(水)

会場:岡山県立瀬戸南高等学校

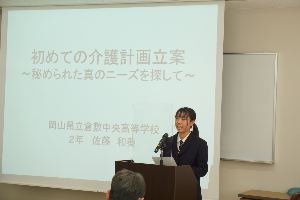

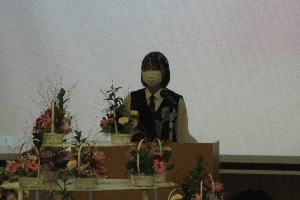

岡山県高等学校福祉教育協会主催 第15回生徒体験発表会 が行われました。発表会では福祉を学ぶ高校生が、福祉に関する学習や具体的な活動を通して得た考えや思いなどを発表しました。

本校から2名の生徒が参加し、御利用者との関わりより得た学びについて、堂々と発表することができました。

厳正なる審査の結果、以下の通り本校の2名が最優秀賞と優秀賞に輝き中国地区大会への参加資格を得ることができました。

最優秀賞 佐藤 和奏 さん(福祉科2年)

タイトル「初めての介護計画立案〜秘められた真のニーズを探して〜」

優秀賞 渡辺 佳菜 さん(福祉科2年)

タイトル「心と心のコミュニケーション」

表彰式後に校長先生と笑顔の3ショット

※写真撮影のときのみマスクを外しています。

日時:令和5年1月12日(水)

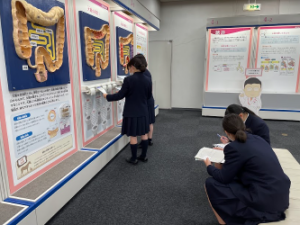

場所:川崎医療福祉大学

福祉科1年生が川崎医療福祉大学での大学見学を実施しました。

現代医学教育博物館の見学や模擬授業のほか、キャンパス内の充実した施設も案内していただきました。

医療・福祉に関する最新の情報や施設に触れることで、現在学習している内容をさらに深めるとともに、今後の進路選択にもつながり、有意義な見学となりました。

川崎医療福祉大学の関係の皆様には、貴重な機会を頂き感謝いたします。

日程:令和4年12月20日(火)

場所:くらしき健康福祉プラザ プラザホール

地域の福祉関係者よりお話をいただき、より良い福祉社会実現のための学習の場として、「福祉科の日 講演会」を実施しました。

今年度は、 生活介護事業所 ぬかつくるとこ より中野 厚志 様にお越しいただき、それぞれのご利用者の特性や魅力に応じた関わりを事業所で実践されている様子について、ご講演いただきました。

講演の中で、障がい者と健常者の垣根を超えた、アート活動などの各種活動を通じ社会参加をしている様々な取り組みについて紹介いただきました。

生徒たちは講演を通じて、地域社会で生活される障がい者の様子から、新たな支援のあり方を考える機会となりました。

講演の様子

生徒代表お礼の言葉

生徒より花束の贈呈

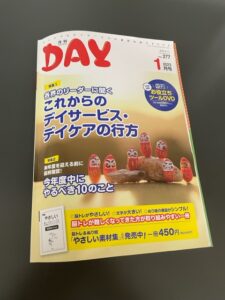

『月間DAY』は株式会社QOLサービスが刊行しているデイケア・デイサービス向けでは業界シェア№1の専門誌です。その 介護福祉士養成校紹介 のページに本校福祉科が紹介されました。福祉系高校としては初めての紹介とのことで、とても喜ばしいことでした。

昨年度の文化祭で月間DAYのクラフト作成を参考にした写真を投稿したことから、今回の取材へとつながりました。

10月某日、QOLサービスの担当者の方が本校にお越しくださり、生徒4名と本校教員とで福祉科での学習やこれまでの取り組みについてインタビューにこたえました。

生徒たちは慣れない取材に少しハニカミながら、実習などで得た学びなどを話していました。

取材いただいた担当者の方から「実習や学科での学習で学んだことを、自分の言葉でしっかり話してくれた。」と、とても良い評価を頂きました。

取材にこたえる生徒たち

これまでの取り組みを熱く語る福田先生

最後にみんなで写真の撮影

学校紹介 倉敷中央高等学校 ←記事はこちらからご覧いただけます。

日時:令和4年12月1日(木)13:35〜13:25

場所:本校 総合実習室

講師:社会福祉法人クムレ 児童発達支援センター クムレ 井川 雅文 先生

児童発達支援センター クムレ よりお越しいただき、発達障害のある子どもに対する支援の実際について講演を頂きました。

実際にどのような支援を行っているのか、具体的な事例を用いながら指導していただきました。

日時:令和4年11月15日(火)

場所:本校 総合実習室

1年生の介護実習Ⅱは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで11月16日(水)〜11月22日(火)の5日間の予定で行われます。

式の中で代表生徒より「コロナ禍の中で実習できることに感謝し、多くのことを学んできます」との決意表明が有りました。

今回の実習は初めての入所施設での実習となります。介護技術の見学や体験など通して、夏にデイサービスなどでおこなった介護実習Ⅰよりも発展的な学びが得られることを期待しています。

1年生代表生徒による決意表明

日時:令和4年11月9日(水)5・6時間目

場所:本校視聴覚教室

10月18日(火)から11月17日(月)の期間で実施された、福祉科2年生の「介護実習Ⅱ」が終わりました。

これまでで最も長期間の実習を終えて、体験した介護技術や立案したケアプラン(介護計画)等の発表を行いました。

利用者さんと関わらせていただき、多くの学びを得ることができました。

参加した1年生は、2年生の発表を聴き、11月16日(火)より始まる自分たちの実習に向けて、意識を高めることができました。

日時:令和4年10月17日(月)

場所:本校 記念会館

実習決意式は、2年生が介護実習Ⅱ(13日間)を前に、実習への決意を新たにする式として行われています。

式の中では、キャンドルの灯火を胸に、一人ひとりが決意の言葉を述べました。それぞれの言葉には、介護職員初任者研修を修了し、さらに生活支援技術・介護福祉基礎などの授業を通じて、校内で学習するすべての介護技術を習得した者としての自覚と責任が込められていました。

キャンドルの灯火に決意を込めて

代表生徒による挨拶

2年生40人揃って実習へ

【決意式を終えての2年生の感想】

・13日間の実習は、今までよりも長くて不安な気持ちが大きい。まだ、どう行動したら良いのか、接したら良いのかが分からず、複雑な気持ちだけれど、利用者さんを笑

・不安と緊張と怖さとやる気と、いろいろ混ざっている。緊張が利用

・コロナ禍の中、実習ができるよう準備をして下さった先生方、実習

日時:令和4年10月18日(火)

場所:本校 総合実習室

3年生の介護実習Ⅰは、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・障害者施設など多様な介護の現場で行われます。今回の実習は3年間の最後の実習です。介護福祉士となるために必要とされる多様なサービスを学ぶという、実習への思いを強くする式となりました。

代表生徒による挨拶

キリッとした表情で実習へ臨む3年生

【出発式を終えての3年生の感想】

・今までは「実習」と聞くと緊張するとか嫌だなという気持ちの方が

・初めて行く施設ばかりで不安ではありますが、今までやってきたこ

令和4年7月27日(水)に「第6回 中国地区高校生介護技術コンテスト」が鳥取県で実施されます。

本校福祉科3年生 西山明依さん、宮本紗衣さん、田口慶人さん が岡山県代表として出場します。

終業式を終えて、大会に向けた練習に熱が入っています。

「スマート専門高校」の実現事業により整備されたスマートルームを活用し練習が行われています。

スマートルームには、最新のモーションキャプチャーを備えたした高性能パソコンや、パソコンと連動した4方向カメラが配置されています。

4方向カメラで撮影した映像をもとに、介助の流れを確認できるほか、利用者の動きを細かく分析し適切な援助を考えることができています。

4方向カメラの撮影の様子