Archive for the ‘学科’ Category

月曜日, 10月 25th, 2021

★ 看護科1年生 社会人講師による授業がありました!★

10月20日に理学療法士の先生をお招きし、患者の体位変換や車椅子への移乗方法などについて専門的な立場から授業をしていただきました。

座学だけでなく、時折講師の先生のご指導のもと、演習も行いました。医療現場で行われている援助の実際を学ぶことができ、とても充実した学びの時間になりました。

Posted in 看護科 | Comments Closed

月曜日, 10月 25th, 2021

「家庭クラブ手芸講習会」

10月15日(金)に家庭クラブ主催の手芸講習会を行いました。内容は「ミニバッグ作り」でした。13名の参加者が自由に布地と持ち手を選んで製作しました。わからないところは役員が優しくアドバイスして、無事に全員すてきなバッグが出来上がりました。

Posted in 学科, 家政科 | Comments Closed

月曜日, 10月 25th, 2021

看護科2年生は、10月19日(火)に国立療養所長島愛生園に校外学習に行ってきました。ハンセン病問題をとおして人権について考える機会となりました。社会でおきる様々な問題の本質を見極め正しく理解することが大切であることを自覚し、正しい知識の普及活動が自分たちに今できることだと胸に刻んで帰ってきました。

Posted in 学科, 看護科 | Comments Closed

月曜日, 10月 11th, 2021

ゆかたが完成しました!

4月から製作していたゆかたが完成しました。

手縫いの「くけ」には苦労しましたが、完成したときは達成感でいっぱいになりました。

自分で着付けをし、帯は文庫結びにしました。

ゆかたを着ると動作も少しおしとやか。やまとなでしこ気分です。

Posted in 家政科 | Comments Closed

水曜日, 10月 6th, 2021

看護科学科紹介パンフレットが完成しました。

詳しくは、学科紹介のページ看護科をご覧ください。

Posted in 看護科 | Comments Closed

金曜日, 9月 24th, 2021

11月6日に『家政科の日』を開催します。

コロナ禍ため制限はありますが、要項については

学科紹介・家政科のページをご覧ください。

Posted in 家政科 | Comments Closed

火曜日, 8月 31st, 2021

★ 交流会を行いました! ★

8月25日(水)に看護科1年生・2年生・3年生で交流会を行いました。

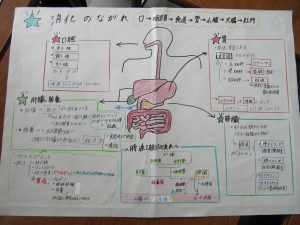

交流会では、解剖生理学の『消化・吸収』の部分を上級生が下級生に教えてくれました。

上級生は準備をしっかりとしてくれ、とても分かりやすかったと好評でした。

また、実習や学習方法など、上級生が下級生にさまざまなアドバイスもしてくれました。

とても有意義な時間を過ごすことができました。

Posted in 看護科 | Comments Closed

火曜日, 8月 31st, 2021

専攻科Ⅱ年生 看護師国家試験 対策合宿を行いました!!

8/5(木)~8/7(土)総社市の「サンロード吉備路」にて、2泊3日の看護師

国家試験対策合宿を行いました。「クラス全員で国家試験に合格する!」という目標を掲げ、クラス全員で3日間頑張ってきました。

Posted in 看護科 | Comments Closed

水曜日, 8月 4th, 2021

2-1文系・生物理系が川崎医療福祉大学を訪問! 令和3年7月14日

学科見学(40分)

保健看護学科21名・臨床心理学科18名

学科見学

【コース別前半】(40分)

(Aコース 13名)子ども医療福祉学科

(Bコース13 名)臨床栄養学科

(Cコース13名)リハビリテーション学科 学科見学

【コース別後半】(40分)

(Dコース12名)言語聴覚療法学科視能療法学科

(Eコース 15名)臨床検査学科

(Fコース12名)医療情報学科・医療秘書学科

保健看護学科での様子

子ども医療福祉学科での様子

臨床心理学科での様子

リハビリテーション学科での様子

Posted in 文系・生物理系 | Comments Closed

水曜日, 8月 4th, 2021

「ファッションショーにむけたウォーキング講習会」(家政科3年)

7月に倉敷ファッションカレッジの川合はつみ先生を講師にお迎えして、ファッションショーに向けたウォーキング講習会を行いました。ヒールのある靴を履いて、立ち方・歩き方・ターンの仕方など、ショーの演出と構成にかかわる内容をご指導頂きました。

いまはショーで着る衣装が完成して、出演順やフォーメーション、ポーズなどを検討しているところです。

生徒の感想より

・基本の立ち方から歩き方、止まり方など普通のことなのに難しかった。堂々と歩けるようにたくさん練習したい。

・ジャンルや服装によってポーズが変わるので、自分に合ったポージングを見つけて練習していこうと思った。

・服を着て歩くのが少し楽しみになったけど、きれいに歩かないといけないので緊張もしてきた。

Posted in 家政科 | Comments Closed