10月7日(月)6限目、全校生徒を対象に携帯電話安全教室を開催しました。講師に岡山県警察本部少年課倉敷少年サポートセンターの中村義幸様をお招きし、「非行防止教室 ネット社会の危険性」と題して講話をしていただきました。

インターネットの特徴とリスクによる巻き込まれやすい犯罪等の事例、ながら運転が引き起こす事故等について説明していただき、インターネットやSNSの利用上のマナーなど再確認することができました。

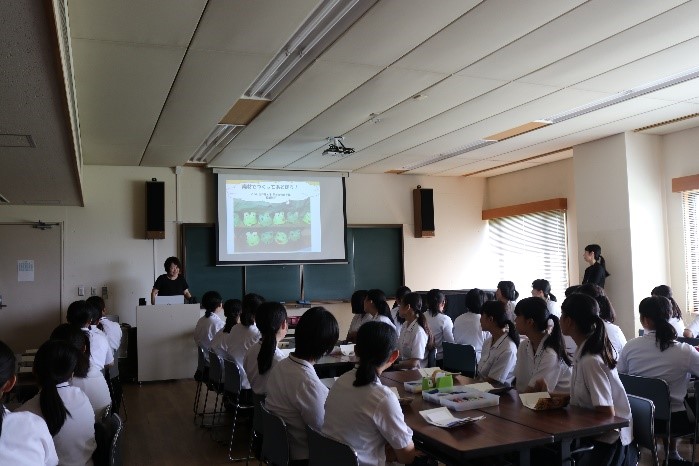

【講話の様子】

【生活委員長からの謝辞】

10月7日(月)6限目、全校生徒を対象に携帯電話安全教室を開催しました。講師に岡山県警察本部少年課倉敷少年サポートセンターの中村義幸様をお招きし、「非行防止教室 ネット社会の危険性」と題して講話をしていただきました。

インターネットの特徴とリスクによる巻き込まれやすい犯罪等の事例、ながら運転が引き起こす事故等について説明していただき、インターネットやSNSの利用上のマナーなど再確認することができました。

【講話の様子】

【生活委員長からの謝辞】

高校生と語る地域課題から考える未来のまちづくり(発表してきました)

1. 月 日 9月14日(土)

2. 場 所 語らい座 大原本邸

3. 参加校 倉敷中央、倉敷商業、倉敷鷲羽

パワーポイントによる発表(前半)

水島港まつりに関わり、ティーチイン倉敷中央で考えた

企画について発表しています。

パワーポイントによる発表(後半)

水島港まつりで実施された企画について発表しています。

SDGSカードゲームを行い、SDGSのことを学習しました。

17番の大切さがよくわかりました

17番の大切さがよくわかりました

ポスターセッションによる発表 堂々と発表できました。

SDGSを勉強し、17番の大切さを共有した仲間と記念写真を撮りました。

これからも倉敷中央高校は、地域課題を考え、未来の街づくりを考えていきます。

図書館新着資料☆

勉強を教えてほしい1年生に、3年生がチューターとしてマンツーマンで教えるという本校の取り組みです。今回は、国語、数学、英語の3教科を実施し、希望する生徒(1年生28名、3年生26名)が参加しました。

3年生が優しく、分かりやすく教えてくれるので、1年生からは「分かるようになって嬉しい」との声が毎回聞かれます。

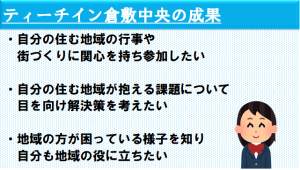

ティーチイン倉敷中央とは

多くの当事者(高校生、中学生、大学生、保護者、教員、地域住民等)が集まって、課題について学習・熟慮し、意見をまとめ、発表することにより、互いの立場や果たすべき役割への理解が深まり、個々人が自分の役割を果たすようになるワークショップのこと

1. 日 時 7月22日(月)

2. 場 所 倉敷中央高校 記念館1階

3. 参加者 高校生、大学生(岡山大学院生と留学生)、水島の未来を考え_______る会、老人会、PTA133人 15班編成

4. 内 容 課題① あなたが水島朝市を運営するならどのような案や計画___________を立てるか?

課題② 朝市を知ってもらうためにどのような方法があるか?

全体の様子です!

15班編成、1班8人以上、全体で130人を超えています。

ワークショップ

あなたが水島朝市を運営するなら

3班で内容を共有しています

発表!!

司会者 3年 首藤・西山 ファシリテーター 3年1組 と 岡大院生

7月22日~8月6日に中島小学校児童クラブ中島ポンポコクラブにボランティアに行く予定です。 そこで、7月18日指導員の先生方から事前指導を受けました。 生活の流れを説明していただき、子どもたちに人気の遊びを紹介していただきました。

(上)子どもたちに大人気の「マンカラ」。 頭を使うゲームで、思わず夢中になりました。 (下)「けん玉」も人気。「もしもしかめよ~・・・」と歌いながらのけん玉に挑戦。

学んだことを活かしながら、子どもたちと一緒に過ごすことを楽しみにしています。

7月17日(水)に,くらしき作陽大学を訪問しました。 はじめに日程や学部・学科説明を聞いた後,敷地内にある認定子ども園の見学を行いました。

その後,「廃材でおもちゃを作ろう」ということで,作陽大学の先生から牛乳パックを使った帽子の作り方を学びました。

昼食は食堂で学食ランチをいただきました。

午後は,「四季の風物詩を子どもたちの遊びに」という授業で,絵の具で染めた和紙を使って朝顔を作り,それを台紙に貼ってうちわを作りました。

この体験を通じて,子どもと関わる仕事に,より一層興味を持つことができました。これからも将来の目標に向けて,頑張っていきたいと思います。

7月11日(木)期末考査最終日の午後、3年生就職希望者を対象に「卒業生を囲む研修会」が開催されました。 生産技術、販売、介護職の3職種に就職した卒業生4名が来て下さり、3年生の就職希望者に対して職場の現状、仕事内容などを話して下さいました。その後、グループに分かれ、どうやって就職先を決めたのかなど、質疑応答。 これから就職先を決定していく3年生にとっては初めての経験に対する不安を解消してくれるよい機会となりました。

7月10日(水)校門付近であいさつ運動を実施しました。

岡山県教育委員会人権教育課から2名来校され、本校からは校長、教頭、生徒指導課4名の教員で行いました。通常は生徒会役員やHR委員の生徒も参加しますが、現在期末考査中のため、次回のあいさつ運動では参加します!

中央高校の渡り廊下にはミニ花壇があり、小さなオアシスになっています。JRC部の皆さんが植えてくれました。癒されます☆彡